国民党对苏区的五次围剿与共产党的反围剿斗争(转自知乎)

国民党对苏区的五次围剿与共产党的反围剿斗争(转自知乎)

自26年北伐始,国军(蒋系中央军)战斗力一直狠差

蒋系战胜桂、阎、冯等派系靠什么?不是靠军队一流战斗力,屙屎靠“银弹”战术

29—37年,“围剿”红军屡战屡败,仅有的几次大胜,还是红军“自毁长城”

“围剿”红军十年最大之“战绩”——湘江会战,主力是桂军、湘军、粤军,中央军隔岸观火,坐收渔翁之利。

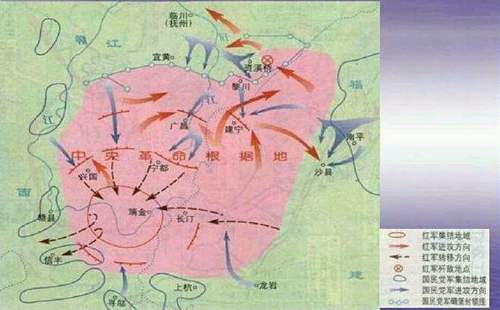

1930年 10月, 蒋介石陆续调集 10 万兵力, 以江西省主席、第九路军总指挥鲁涤平为陆海空军总司令兼南昌行营主任, 准备对以江西南部地区为中心的中央革命根据地发动大规模的“围剿”, 企图摧毁中央革命根据地, 消灭红一方面军主力。这就是第一次“围剿”。11月 2 日, 鲁涤平将主力编成三个纵队, 分别集中于上高、樟树、抚州以北地区, 采取“长驱直入, 外线作战, 分进合击,猛进猛打”的战略方针, 指挥部队向袁水两岸推进, 妄图消灭红一方面军于清江至分宜段的袁水流域。当时, 红一方面军约 4 万人。

红军主力东渡赣江, 使推进到袁水流域的敌人扑了一次空,打乱了鲁涤平企图消灭红一方面军于袁水流域的企图。鲁涤平得知红军主力渡赣江东进, 遂以其主力转向吉水、永丰、乐安、崇仁、宜黄地区进攻。红军主力按照“诱敌深入”的方针, 逐步向根据地中部退却, 伺机歼敌。11 月 27 日, 红一方面军总部发出《关于到黄陂小布集中的命令》: “方面军决定集结主力由右翼出击次第歼灭敌军, 拟于十二月一日以前在黄陂、小布、洛口之线集中完毕。”红军依令于 12 月1 日到达退却终点———宁都西北部的黄陂、小布地区, 完成了反“围剿”的战略退却任务

12 月 6 日, 国民党军队开始向中央根据地腹地进攻, 至 28 日, 虽进至富田、东固、源头、洛口、头陂等地, 但找不到红军的主力进行决战。相反, 根据国民党军队部署在西起江西万安、泰和, 东至福建建宁相距 800 里地带的新态势, 毛泽东、朱德决定实行“中间突破”的战术, 先打敌主力谭道源师或张辉瓒师, 分敌为远距离的两群, 以便各个击破。

12月 29 日, 谭道源师仍在源头、树陂一带不动, 张辉瓒师的先头部队到达龙冈。当天红军总部发出 《攻击进攻龙冈之敌张辉瓒师的命令》:“方面军决以左路军于明 (三十) 日攻击龙冈之敌, 右路军则应派部协助歼灭该敌。”红军于 30 日上午 10 时发起总攻击, 下午4 时结束战斗, 全歼敌人 1 个师部和两个旅, 活捉敌师长张辉瓒, 取得龙冈大捷。这时, 深入根据地的其他敌军纷纷收缩, 红军乘胜追击, 挥戈东向, 又在东韶歼谭道源师一半, 取得东韶大捷。其他敌军闻风丧胆, 仓皇退走。这样, 红一方面军在人民群众的密切配合下, 连续打了两个胜仗, 共毙伤俘敌约1.5 万人, 缴获各种武器 1.2 万余件, 胜利地打破了国民党的第一次“围剿”。

蒋介石对中央革命根据地的第一次“围剿”被粉碎以后, 仍不甘心失败, 从1931 年 2月开始, 又调集约 20 万人的兵力, 对中央革命根据地发动第二次“围剿”。1931年 1 月29 日, 蒋介石令何应钦以湘鄂赣闽四省“围匪”司令名义代理总司令职权, 赴赣指挥四省“围剿”。2 月 4 日,何应钦抵南昌, 配置“围匪”部队。4 月 1 日, 何应钦下达总攻击令, “限各路于月内克复各县, 会师武昌, 于国民会议开会前肃清朱毛”

一时间, 正如毛泽东在 《渔家傲·反第二次大“围剿”》 中所说: “二十万军重入赣, 风烟滚滚来天半。”蒋介石并嘱何应钦吸取前次“长驱直入”遭致失败的教训, 决定“以厚集兵力, 严密包围, 及取缓进为要旨”, 采取“稳扎稳打、步步为营”的战术, 分兵四路向中央根据地大举进攻, 企图包围并消灭红一方面军主力于赣南。其部队从赣江向东伸延, 一直到福建建宁, 构成了一条800 华里长但没有完全连接的弧形阵线

毛泽东、朱德等高瞻远瞩, 深谋远虑, 在第一次反“围剿”战争胜利之后, 就已清醒地估计到了敌人对我们的进攻是不会停止的, 因此领导根据地军民和地方政权为打破敌人的又一次“围剿”, 及时做了种种准备工作。从 1 月到 3 月, 红一方面军先后恢复了广昌、石城、宁都、瑞金等县城, 消灭了根据地内的一些白色据点, “在广昌、宁都、永丰、乐安、南丰以及三都、七堡并筹措了相当数量的给养, 为粉碎敌人的第二次“围剿”奠定了可靠的基础。为了确定第二次反“围剿”的方针, 苏区中央局进行了多次讨论。

1931 年 4 月中旬, 苏区中央局在宁都的 青塘召开会议,经过反复讨论, 接受毛泽东的意见, 决定仍采取“诱敌深入”的战略方针, 利用根据地的有利条件, 集中兵力先打弱敌, 然后自西向东横扫, 各个歼灭敌人。在毛泽东、朱德指挥下, 红一方面军主力从宁都、广昌、石城地区西移至东固附近隐蔽集中。为了待机歼敌, 红军主力隐蔽在敌军附近达 20 多天。5 月 13 日, 敌军1个多师脱离其富田巩固阵地, 向东固进犯。5 月16 日, 敌公秉藩师进至中洞, 在这里, 打响了第二次反“围剿”的第一仗。经过5 个小时的激烈战斗, 全歼公秉藩师。师长公秉藩被我地方武装俘获, 由于他化装成士兵, 后在我军释放俘虏时, 误释逃脱。在歼灭公秉藩师的同时, 在富田又歼敌近 1 个旅。在中洞、富田战斗胜利后, 红军向东横扫, 直到福建建宁。“七百里驱十五日”、“横扫千军如卷席”。就这样, 从 5 月 16 日至 31 日, 红军先后在东固、白沙、中村、广昌、建宁连打五个胜仗, 自西向东横扫700 华里, 歼敌 3 万余人, 打破了敌人的第二次“围剿”。

第二次“围剿”惨败以后, 蒋介石决定亲自出马。从 1931年7 月开始, 蒋介石自任“围剿”军总司令, 以何应钦为前线总司令, 调集23 个师又 3 个旅 5 个航空兵队共 30 万兵力, 向中央根据地发动第三次“围剿”。蒋介石把黄埔嫡系部队 5 个师作为这次“围剿”的主力军, 同时聘用英、日、德军事顾问, 协助“围剿”。在战略上, 蒋介石认为前两次失败, 不但因为兵力尚嫌不足, 而且还因为根据地地域辽阔, 各部联络不易, 致使被红军各个击破。这一次, 蒋介石依仗 10 倍于红军的兵力, 决定采取“分路进攻, 长驱直入”的战术, 先把红军主力压迫到赣江东岸加以击破, 然后分路“围剿”, 企图全部摧毁中央根据地和完全消灭中央红军。这时, 红一方面军主力正分散在建宁一带, 远离老根据地,而且苦战后未得到休息和补充, 总兵力只有3 万人左右。面对超过自己10 倍以上的强敌, 毛泽东、朱德决定仍采取“诱敌深入”的战略方针, “避敌主力, 打其虚弱”, 指挥红军主力从建宁绕道千里, 回师赣南, 在根据地西部兴国集中。

8 月 4 日, 红军自兴国向东突进, 乘夜通过敌军之间40 华里的空隙地带, 转到莲塘。接着从 8 月 7 日至 11 日, 五天之内在莲塘、良村、黄陂连打三仗, 三战三捷, 共歼敌1 万余人。这时国民党军才发现红军主力在东面, 蒋介石急令部队调头东进。红军则取声东击西战术, 命红十二军伪装主力向东北方向开去, 而主力红军则越过敌重兵之间20 华里的大山, 回到西面的兴国境内集中, 休整待机。当敌军发觉再度调头西进时, 红军已休整半个月, 而敌军则饥疲沮丧, 加之当时反对蒋介石的国民党两广军阀部队正向湖南衡阳进发, 蒋介石只好下令撤退。红军乘机追歼敌人, 9 月上旬在老营盘、高兴圩两次战斗中毙伤俘敌 4000 余人, 9 月 15 日在方石岭战斗中又歼敌1 个多师。全战役历时近 3 个月, 先后歼敌 17 个多团, 3万余人, 缴枪 2 万余支。这样, 蒋介石亲自指挥的第三次“围剿”也以失败而告终。

图源@布哈林

朱德后来总结经验说:“一、二、三次反‘围剿’, 是中国很好的革命战争经验。主要一点是在于依靠群众。”

经过三次反“围剿”的胜利, 赣南、闽西之间的“白点”完全消灭, 两块根据地连成一片, 拥有人口250 万

在鄂豫皖革命根据地, 国民党军队从 1930 年冬到 1932 年夏, 先后发动了两次“围剿”, 均以失败告终, 第三次“围剿”尚未全面展开, 即被红军打破。

第一次“围剿”从1930 年 11 月开始。国民党当局调集兵力近10 万人, 在鄂豫皖边区绥靖督办李鸣钟的统一指挥下, 企图以主力突入根据地, 寻找红军主力决战, 然后分区“清剿”。这时, 红一军主力为了配合中央革命根据地的反“围剿”斗争, 已开往皖西, 威逼武汉。鄂豫边只有脱产和半脱产的地方武装和刚由鄂东赶来黄安、麻城地区的红十五军。在鄂东敌人向根据地中心区黄安七里坪进行围攻的紧急关头, 鄂豫皖特委书记兼军委主席曾中生当即召开紧急会议, 决定以地方武装结合广大群众发动广泛的游击战争, 牵制、袭扰和打击敌人; 红十五军向商城南区转移, 尽快会合红一军在外线打击敌人。

12 月 6 日, 红一军军部率第一、二师在商南同该军第三师会合。12 月中旬, 红一军在金家寨、苏家埠等地歼敌一部, 并一度包围六安, 威逼霍山;12月 30 日, 在游击队的配合下, 进行东西香火岭战斗, 歼敌 3个团, 毙俘敌 3000 余人。随后, 红一军第一、二师西返, 在商城以东的四顾墩歼敌 1 个团。至 1931 年 1 月初, 深入根据地的国民党军队由于遭到广大军民游击战争的袭扰和打击, 又看到红一军主力已回到鄂豫边, 遂向城镇据点退守。至此, 第一次“围剿”即被打破。1 月中旬, 红一军在商南长竹园与红十五军会师, 合编为红四军, 邝继勋任军长, 余笃三任政委, 徐向前任参谋长, 曹大骏任政治部主任, 部队发展到 12000 多人。鄂豫皖地区反“围剿”斗争结束后, 敌人转取守势, 红四军又抓紧有利时机转入进攻作战。3月上旬, 红四军主动出击平汉线, 在双桥镇一役歼敌1 个师, 生俘敌师长岳维峻以下官兵 5000 余人。这既保卫了鄂豫皖根据地, 也密切配合了中央根据地的反“围剿”斗争。

1931年 3 月至 5 月, 国民党当局又调集兵力约 10 万余人,对鄂豫皖根据地实行第二次“围剿”。3 月下旬, 蒋介石开始布置第二次“围剿”, 限令 5 月底将鄂豫皖红军完全肃清。蒋介石对根据地的“围剿”采取“追堵兼施”的战术, 分别对黄麻、鄂东南、皖西地区发动进攻, 专找红军主力决战。红四军则采取集中兵力、各个击破的办法, 首先打击侵入皖西根据地的敌军。4月上旬, 国民党军攻占皖西的麻埠并向金家寨进犯。红四军军部和主力两个师从商城以南东进, 同原在皖西的 1 个师会合。4 月25 日, 红四军以1 个师置于麻埠外围, 阻击援兵, 以4 个团猛攻敌侧后的独山据点, 全歼守敌 1 个多团, 缴枪 1200 支, 毙伤俘敌2000 余人, 并收复皖西被敌占领的地区。

与此同时, 警卫师、红十师二十八团与地方武装相结合, 给进占新集、七里坪的敌军以不断的袭扰, 迫使敌军撤回罗山、光山。然后, 红四军在敌军把“围剿”重心转向东面之时, 避实就虚, 发挥红军打运动战的特长, 迅速西进。5月 9 日, 红四军到达浒湾占领阵地, 先以顽强阻击杀伤敌人, 继之转入反攻, 经一昼夜激战, 歼敌近千人。5月下旬, 红四军为了保卫根据地中心区黄安、麻城一带群众的麦收, 又移向南线作战, 在黄安、宋埠之间打击了敌供应线上的桃花据点, 在十里铺歼灭敌增援旅大部, 使南线的敌人不敢出犯, 使蒋介石梦想在 5 月底“肃清”红军的计划彻底破产。至此, 国民党军队的第二次“围剿”又被打破

红四方面军成立后, 从 11 月至次年 6 月, 根据国民党军队暂无行动和缺乏统一指挥的有利形势, 主动出击。红军采用了“围城打援”的战术, 先后进行了黄安、商 (城) 潢 (川) 、苏家埠、潢 (川) 光 (山) 等四次大战役。敌赵冠英第六十九师自 9月间调驻黄安后, 即陷于根据地群众武装不断的袭扰围困之中。赵冠英带领两个旅的兵力, 加上地方民团共1 万多人守城。他在城内外构筑了许多核心工事, 有许多碉堡、火力发射点、交通沟和鹿柴, 此外, 他还同附近宋埠驻敌第三十师、麻城驻敌第三十一师、黄陂驻敌第三十三师互相策应。红军以三个师的兵力, 在黄安独立团的配合下包围黄安, 经过 10 天的战斗, 攻克了城外敌全部据点, 完全切断了黄安敌军与宋埠、麻城、黄陂敌军的联系。

在此期间, 敌军对黄安进行了三次增援, 都被红军歼灭或击溃; 黄安守敌进行的两次突围, 也被红军打回。经过长达 31 天的围困, 赵冠英弹尽粮绝。12 月 24 日, 红军发起总攻, 全歼守敌, 活捉赵冠英。黄安战役, 历时 43 天, 共歼敌 1.5 万人, 缴枪7000 多支。接着, 红军又采取同样的办法, 连续进行了商潢、苏家埠、潢光战役。在这四次大战役中, 共歼敌 40 个团, 6 万人, 给敌人以沉重打击。

敌人准备对鄂豫皖发动第三次“围剿”的计划就这样流产了。随着反“围剿”战争的胜利, 鄂豫皖根据地和红军都有了很大发展, 红四方面军发展到4.5 万余人, 根据地扩大到东迄安徽的舒城, 西至平汉铁路, 南抵鄂东的黄梅、广济, 北临淮河的广大地区, 成为鄂豫皖根据地发展的鼎盛时期

1932年6 月, 蒋介石为推行其“攘外必先安内”的反动方针, 重新纠集63 万兵力, 亲任总司令, 向革命根据地发动第四次“围剿”。在这次“围剿”中, 敌人利用各苏区不易联系的弱点, 采取了逐次转移重点, 实施各个击破的策略。

敌人“围剿”苏区的整个计划分两步: 首先集中兵力进攻鄂豫皖、湘鄂两块革命根据地, 以解除红军对武汉的威胁; 得手以后, 再将进攻的重点转移到中央革命根据地。根据这个计划, 敌人在第四次“围剿”的前期, 对中央苏区在策略上主要是采取守势。其部署为:以何应钦为闽粤赣剿匪总司令, 陈济棠为副总司令, 在闽粤赣湘地区纠集 35 个师的兵力, 对中央革命根据地和湘赣、湘鄂赣、赣东北苏区采取包围的态势

为了粉碎敌人的第四次“围剿”, 配合鄂豫皖、湘鄂两苏区的反“围剿”斗争, 红一方面军在中央苏区采取了一系列军事行动, 以打乱敌人的“围剿”部署。1932 年 7 月上旬, 红军在池江、水口地区击溃粤敌十七团, 遏制了粤敌对中央革命根据地的进攻。8月初, 红一方面军决定沿赣江东岸北进, 进攻乐安、宜黄, 进逼抚州、樟树, 威胁南昌、九江, 以配合鄂豫皖、湘鄂西红军的反“围剿”作战。8 月中旬, 红军攻打乐安、宜黄, 全歼孙连仲部高树勋的第二十七师 8000 余人。22 日, 红军又攻占南丰。24日又攻打南城, 后在不利的情况下撤围

蒋介石在进攻鄂豫皖、洪湖苏区得手后, 便将“围剿”的重点转移到中央革命根据地, 以 20 多个师的兵力分左、中、右三路对中央苏区采取包围态势。红军对此早已作了正确判断和预测。

1932年 10 月, 红一方面军发动了建黎泰战役。10 月 16 日,红军从广昌向建黎泰进军。红三军团以迅猛动作占领黎川县城。同日, 红一军团占领建宁。19 日, 红二十二军又占领泰宁。22日, 又克将乐、邵武、资溪等城。与此同时, 红军独立第七师和中央警卫营也连续攻占清流、归化和连城。接着, 红军在建黎泰地区建立了红色政权。红军继建黎泰战役后, 又进行了金溪战役。1933 年 1 月 4日, 红军向黄狮渡之敌发起攻击, 俘敌 3000 余人。随后, 敌 3个师集中在金溪的浒湾, 企图由浒湾取道长冈铺、荷树铺以及长源庙两线向我军进攻。1月 7 日, 红一方面军总部发布浒湾战斗的命令。8 日, 浒湾战斗开始, 激战 10 余小时, 敌被击溃, 放弃浒湾向抚州逃窜, 红军乘胜追击, 并占领浒湾。红军在黄狮渡与敌发生激战, 当晚敌溃退南城。红五军团副军团长兼十三军军长赵博生在指挥作战中壮烈牺牲。从 5 日至 9 日, 红军两次获胜, 共俘敌4000 人, 缴枪 4000支。

1933年 1 月末, 蒋介石到南昌重新部署对中央苏区的“围剿”, 并自任总司令, 率领 40 余个师, 三四十万人, 采用分进合击的战术, 向根据地发起新的进攻

1933 年 2 月 12 日, 红军向南丰发动进攻, 红军激战一夜, 夺取敌堡垒14 个, 缴获不足一营, 红军伤亡却超过400人。同时, 敌援兵分三路向南丰逼进, 在此不利情况下, 周恩来、朱德决定改强袭南丰为佯攻, 13 日主力撤出战斗, 秘密西移。

1933年 2月 26 日, 敌五十二、五十九师准备由黄陂向广昌推进。红一方面军决定消灭黄陂之敌。27 日下午, 敌五十二师先头部队进入红军埋伏, 红军当即向敌发起攻击, 将敌切成数段, 分割围歼, 激战至 28 日上午, 将敌五十二师基本歼灭。与此同时, 红军在霍源一带进行了歼敌第五十九师的战斗。28 日上午, 红军在霍源地区向敌发起全线攻击, 经过一天激战, 下午将敌五十九师基本歼灭。这样红军在黄陂战役中, 经过一天半的战斗, 歼敌五十二师全部和五十九师大部, 活捉敌师长李明、陈时骥和旅长两名, 俘敌万余人, 缴枪万余支, 取得了第四次反“围剿”决战的首战胜利

黄陂战斗后, 敌被迫放弃“分进合击”的战略, 实行“中间突破”的战略。将3 个纵队缩编为 2 个纵队, 以广昌为目标开始梯次轮番向东南搜索前进。3 月 15 日, 红军总部作出了歼灭敌后纵队以粉碎敌军发展, 打破第四次“围剿”的作战计划。

3 月20日, 敌后纵队的第十一师进至宜黄的草台冈、徐庄地区, 第九师尚在东陂, 互相难以接应。当天, 周恩来、朱德下达了作战命令。21 日拂晓, 红军对草台冈之敌十一师发起全线攻击。激战至下午1 时, 即将该敌基本歼灭。这时, 驻东陂的第九师企图增援草台冈之敌, 遭到扼守草台冈的红十二军的有力阻击, 敌九师向北溃逃, 又被红军歼灭一营。红军在草台冈 (东陂) 战役中, 半天之内歼敌一个师又一个营, 俘敌 6000 余人, 缴枪 5000支。经过黄陂、草台冈两役, 红军歼敌 3 个师, 俘敌近 20000人, 缴枪15000 余支, 消灭了敌人“围剿”苏区的有生力量。至此, 蒋介石对中央苏区的第四次“围剿”, 又被红军粉碎

蒋介石在第四次“围剿”失败后, 经过半年之久的准备, 调集了100 万军队, 自任总司令, 于 1933 年 9 月向革命根据地发动了空前规模的第五次“围剿”。他坐镇南昌, 亲自指挥 50 万兵力, 分四路“围剿”中央苏区。他强调实行“三分军事, 七分政治”, 在军事上采取持久战和堡垒主义的新战略, 并运用政治、经济、交通等手段与军事“剿共”相配合, 并聘请了德国军事专家为顾问。国民党军队在中央苏区周围共修建了 2900 多座碉堡,向中央苏区步步推进。

这时, 中央苏区的红军已有8 万多人, 群众武装也有很大发展, 并且积累了四次反“围剿”战争的经验。如果能够按照毛泽东的战略思想和军事原则去指导第五次反“围剿”战争, 则打破敌人的这次“围剿”并不是不可能的。但是, 中共中央临时负责人博古依靠共产国际派来的军事顾问李德负责指挥军事。李德是德国人, 原名奥托·布劳恩。他只有第一次世界大战中正规的阵地战的经验, 而不了解中国国情,更不懂得中国革命战争的特点和规律。他只知道照搬外国正规战争的经验, 依靠地图指挥作战。

博古、李德推行的军事路线是:进攻中的冒险主义; 防御中的保守主义; 退却中的逃跑主义。1933年 9月, 国民党军队向中央苏区发动进攻。它为了切断中央根据地与闽浙赣根据地的联系, 于9 月 28 日, 占领黎川,红军由福建回师, 在洵口与敌人打了一个遭遇战, 消灭敌军一个师。但“左”倾错误的指导者, 被胜利冲昏头脑。他们提出“御敌于国门之外”的方针, 主张“全线出击”, 采取进攻中的冒险主义, 企图收复黎川, 先打黎川以北的硝石, 再打东南的资溪桥。这些地方都是白区敌人的巩固阵地。战而不胜, 就被敌人的优势兵力与堡垒政策所吓倒, 又企图在全部战线上同时阻击敌人的进攻, 主张“全线防御”, 提出“短促突击”, 变成防御中的保守主义, 同敌人拼消耗战, 使红军受到很大损失, 完全陷于被动地位。

当时出现过一次对红军有利的机会, 就是 1933 年 11 月,当十九路军发动福建事变的时候, 蒋介石调兵南下, 从而减轻了红军的压力, 同时, 红军正与十九路军签订了“抗日反蒋初步协定”, 这对红军在浙南、闽北伏击敌人, 在运动中消灭敌人主力极为有利。当时毛泽东曾提出红军应乘机突进到以浙江为中心的苏浙皖赣地区去, 纵横驰骋于杭州、苏州、南京、芜湖、南昌、福州之间, 将战略防御变为战略进攻, 威胁敌人的根本重地, 向广大无堡垒地带寻求作战, 迫使敌人回援浙江, 粉碎其向江西根据地的进攻, 并援助福建人民政府。

但是, “左”倾机会主义者拒不接受, 认为中间派别是最危险的敌人, 不予配合出击, 反而把主力西调去攻打永丰地区敌人的堡垒, 结果, 蒋介石在打败福建人民政府后, 又集中全力进攻中央根据地, 特别是从北路西路和东路进攻红军。

1934 年 3 月, 敌主力向广昌推进, 其他各路也协同出动。4 月10日, 国民党军队集中 11个师进攻广昌。“左”倾错误的领导者实行集中对集中、以堡垒对保垒的阵地战,集中9 个师与敌人“决战”, 提出“为保卫广昌而战”、“胜利或者死亡”的错误口号。红军虽然杀伤了大量的敌人, 但伤亡了5500人, 占参战兵力 1/ 5。苦战 18 天之后, 终于失去了中央苏区的北大门———广昌。

广昌战役后, 敌人分六路向根据地中心区域全面进攻, 中央革命根据地的形势越来越不利。这时, “左”倾错误的领导者依然采取单纯防御, 用分兵把守对付敌人的分路进攻, 以致无法阻止优势敌军的前进。中央苏区的人力、物力也已匮乏, 红军已无可能在内线打破敌人“围剿”。1934 年 7 月,毛泽东又一次提出建议, 红军应该毫不迟疑地转变战略方针“以主力向湖南中部前进”, “调动江西敌人至湖南而消灭之。

但 是, “左”倾领导者再一次拒绝了毛泽东的正确主张。这样,打破第五次“围剿”的希望就最后断绝, 只剩下长征一条路了

引自

《土地革命战争史》

刘勉玉 主编

抗日时期,国军(蒋系中央军主力)几十万人在小小的昆仑关多次碰壁,蒋系主力第五军被日军“歼灭”,总战绩仅仅歼灭日军千余人。驻第五军苏联军事顾问瞠目结舌。

哪怕是号称全胜的湘西战役,蒋系74军被日军三流师团重创,骨干老兵死伤殆尽,战后不得不补充汪伪士兵

待续

以上就是(国民党对苏区的五次围剿与共产党的反围剿斗争(转自知乎))全部内容,收藏起来下次访问不迷路!