南印度洋之深蓝沙漠与魔鬼西风带 (比宇宙更远的地方)第八集热评科普整理

南印度洋之深蓝沙漠与魔鬼西风带 (比宇宙更远的地方)第八集热评科普整理

(PS:之前四集中的科普我都整理好了,并且配上了图,发到了专栏里,有兴趣的亲们可以点我头像进去看呀!)

一转眼大年都快过完啦!就在破五的今天,我们又迎来了第八集的更新!

在本集之中,白濑号(企鹅馒头号)将会从澳大利亚的弗里曼特尔港出发,穿越南印度洋,一路朝向西南航行,预计要航行6500公里左右才能抵达昭和基地沿岸!

而也正是在本集之中,女主们将会第一次面对物理意义上的考验:海上的惊涛巨浪!

从弗里曼特尔到昭和基地 卫星图像

从弗里曼特尔到昭和基地 平面地图

我在整理上一集的资料的时候,无意中发现白濑号竟然装备了一种等级非常高的减震装置:主动式液槽减摇器,并以此来取代减摇鳍(一种船体外面的横向鳍,分为伸缩型和固定性两种,是许多船只上的标配,用来抵消海浪带来的冲击,维持乘员的舒适与船载设备的安全)。我当时就有点纳闷,一艘破冰船为什么要装备这么高等级的抗浪装置呢?

在今次查询资料的过程中我才发现,原来南极的周围竟然横亘着一圈的大风暴区,而任何人想要抵达南极,就必须要穿越这层大风暴区,才能来到美丽而可怕的南极![蛆音娘_害怕]

从大航海时代开始,海员们就对这个区域充满着恐惧。在1610年,一位荷兰航海家亨德利克(Hendrik Brouwer)正式为这一区域命名,这也就是大名鼎鼎的:

咆哮西风带(Roaring Forties)!

Emmmm……感觉这个设定有点像经典蒸汽朋克动画《最终流放》AV9252623 啊?在《最终流放》中,也是需要穿越“大风暴区”才能前往新的世界[蛆音娘_吃瓜群众]

嘛,这也就引出了我今天的科普主题:

突破!朝向南极的必经之路——南印度洋之深蓝沙漠与魔鬼西风带!

(好中二的题目……)

那么今次的科普介绍就主要围绕“暴烈的咆哮西风带”和“荒芜的南印度洋”两部分来进行介绍啦!

参考文献列表:

科普第一部分:咆哮西风带(Roaring Forties)

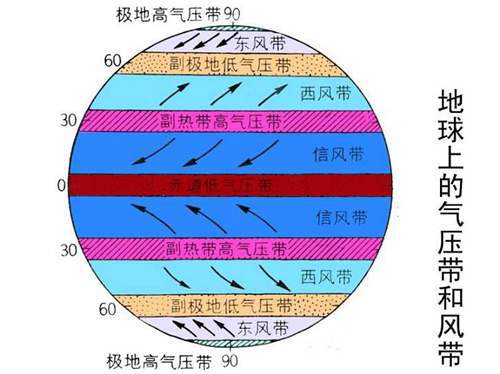

在南半球副热带高压南侧,大约在南纬40度至60度附近,有一个环绕地球的低压区,常年盛行五六级的西风和四五米高的涌浪,7级以上的大风天气全年各月都可达7—10天以上,这就是人们通常所说的南半球西风带,也称“咆哮西风带”,是进入南极必经的一道“鬼门关”。

南北半球西风带示意图

航海者们对这个区域还进行了具体区分。他们将南纬40°到50°之间的区域叫“咆哮四十度”。因为这里几乎每天都是狂风怒号,犹如狮子咆哮一般。他们又将南纬50°到60°之间的区域称作“狂暴五十度”,因为这部分海域上经常有比咆哮四十度更强烈的风暴与大浪,令过往的船只强烈摇晃,航行困难。此外,他们将南纬60°到70°之间的区域称作“尖叫六十度”。这个区域内除了南美洲最南端的火地岛和南极大陆最北端的南极半岛之问的德雷克海峡,就没有其他陆地了,只有茫茫海洋一这个纬度带上,没有任何山丘阻挡盛行西风和洋流,致使这里的风暴浪潮比咆啸四十度、狂暴五十度更为恶劣,因而才有此名。据说.有时这个西风带的风浪还会蔓延到南极大陆的沿岸。

南半球咆哮西风带与高速帆船航路示意图

值得庆幸的是,女主团因为是从澳大利亚前往昭和基地,所以不需要穿越德雷克海峡——而德雷克海峡才是真·鬼门关。按照我们在中学学到的理论,“狭管效应”,那么当高速的洋流冲过狭窄的海峡的时候会发生什么样的事情呢?

答案不言而喻。

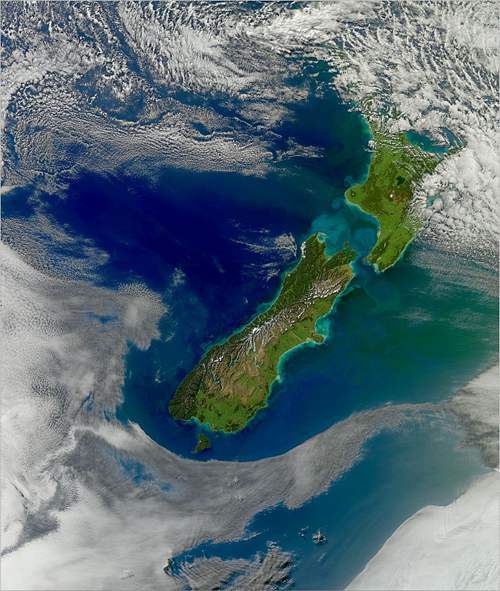

咆哮西风带冲击下的新西兰

所以从这个角度来考虑的话,女主团遇到的风浪也还算是小的了。

下面摘选一段中山站站长接受采访时的记载:

科考队中山站站长汤永祥告诉记者,乘船漂泊于西风带,人将感受前后左右“筛筛子”一样的摇摆颠簸。他介绍,对于过西风带的晕船痛苦,早年中国极地科考队队员曾总结出一个形象的“十字诀”:“一言不发,双目无神,三餐不食,四肢无力,五脏翻腾,六神无主,七上八下,久卧不起,十分难受。”

怎么样,爽不爽_(:з)∠)_

反正我是看得心惊胆战_(:з)∠)_

这段采访的全文我将会在今次科普的最末部分附上,有兴趣的同学们可以翻到最后去看。

不过话归这么说,但实际上咆哮西风带也曾经在人类的生产活动中起到过重要作用——那就是航运。在木帆船时代,人类的海运能力极大地受制于风力,所以这样一个巨大的高速强风带其实就是一个“货运黄金区”。简言之,别的地方的快递都是邮政陆运小包,只有走这个强风带才能达到顺丰空运的速度。(233333)

这也就是所谓的“高速帆船航路”。

从欧洲到澳大利亚的高速帆船航路大致示意图

高速帆船航路是高速帆船的传统航路之一,此航路以欧洲及远东或澳洲及新西兰作两端,途经大西洋及南冰洋,总长度约为3275英里,航行时间约为21日,但某些船只可能会滞留在赤道无风带数日。

此航路由西至东航行,以借用咆哮西风带的强风来航行。很多船只因航路本身颠簸,而在大海中迷失,尤其是在合恩角。经过合恩角后,高速帆船要拐弯以进入回到欧洲的航道。

高速帆船航路在蒸汽船出现和巴拿马运河及苏伊士运河开通后正式被商界废弃。但是,高速帆船航路仍是全球最快的航道,并且仍为某些航海比赛作赛道,如VELUX5海洋竞赛和旺代环球比赛。

科普第二部分:荒芜的南印度洋

南印度洋,素有“蓝色沙漠”之称,是整个地球上最深最荒凉的水域,洋流风向变幻莫测,海底火山纵横密布,周边可用的机场港口也少之又少,即便是经验丰富的船长机长,通常也会避开此地。也正因为此,南印度洋又被称作“地球上的外太空”。

除此之外,马航MH370航班和上面的227名乘员(包括154名我国同胞)也长眠于此(´;ω;`)

南印度洋是指印度洋中赤道以南的一大片海域,西到莫桑比克和马达加斯加,东到澳大利亚,北到马尔代夫,南到南极洲。在这片海域中海岛不多,主要环绕澳大利亚和非洲大陆,也几乎没有多少独立的国家,绝大多数海上的小岛都隶属于其他国家,如阿姆斯特丹岛、圣保罗岛以及凯尔盖朗岛等,都曾经是法国的殖民地,现在也都属于法国,圣诞岛、科科斯群岛等属于澳大利亚,爱德华王子群岛则属于南非。不过,在南印度洋有两个很著名的岛国,毛里求斯和塞舌尔。这两个国家都是世界著名的旅游胜地,在中国的人气也是颇高。

南印度洋的自然环境非常复杂。南印度洋是地球上最深最荒凉的水域,洋流、气候等自然条件十分恶劣,而且该海域面积足有2个俄罗斯那么大,在这片海域中航行真可谓是“前不着村,后不着店”。也正是因为复杂多变的洋流,使得这片海域中能够携带的营养物质非常匮乏,连鱼类都生长不出多少来,大型鲸类也不愿意踏足这里。

印度洋内的洋流大略来看还比较简单。首先分为两部分,北印度洋的洋流是夏顺冬逆(夏季按顺时针方向运动,冬季按逆时针方向运动),南印度洋的洋流却不同,情况要复杂得多。印度洋赤道南部的西行赤道流常年自东向西流经马达加斯加岛,然后继续向北直到南纬12°,在此一分为二,一支向北并入北印度洋的阿拉伯湾流,另一支沿非洲东岸南下,或沿岸边向西南流进,逐渐形成一股较强的沿岸流,这就是莫桑比克洋流,直至南纬26°附近。

再向前,就与马达加斯加岛东岸流来的南赤道流汇合,逐渐增强为著名的厄加勒斯暖流。它沿岸而下又分为两股,一股转向东南并入西风漂流;另一股是主流,继续沿非洲东岸直到南非,越过厄加勒斯浅滩进入南大西洋,并入非洲西南岸近处的本格拉寒流而流向西北,逐渐在大西洋中减弱。上面所说的是南赤道暖流和厄加勒斯暖流。除此之外,西澳大利亚寒流以及西风漂流和上述两者一起,共同组成了南印度洋的暖寒流循环。西澳大利亚寒流沿澳大利亚西岸北流,约在南纬20°附近汇入南赤道暖流。

南印度洋的海底地质情况,也是非常的复杂。

卫星传感器和声呐技术以及机载激光测深仪发展起来之后,人们才有机会开始研究海底的情况。在此之前,人们对海底尤其是印度洋的海底几乎一无所知。现在通常是利用多波束声呐技术对海底进行测绘,大致能够绘制出海底的地貌。印度洋的平均深度仅次于太平洋,包括属海的平均深度为3839.9米,不包括属海的平均深度为3872.4米。

好啦,今次的科普到这里就结束啦!(°∀°)ノ

如果不出我预料的话,下一集也就是第九集,女主团和白濑号将会抵达昭和基地,开始在昭和基地的生活!下一次的科普,我将会为大家带来日本昭和基地的详细介绍,以及白濑号向昭和基地进行补给的方式的详细资料!(°∀°)ノ

在这篇科普发表之后,我还会将其整理成专栏,敬请大家期待!(`・ω・´)

那么接下来的内容,就是那篇关于雪龙号穿越咆哮西风带的报道全文!

我们下集再见!(°∀°)ノ

附:雪龙号穿越咆哮西风带

转载自新华网:

新华网“雪龙”号11月29日电(记者朱基钗)经历了狂风巨浪的考验,搭载着中国第32次南极科考队的“雪龙”号28日晚间顺利穿越西风带,抵达南极浮冰区,向中山站进发。记者随船亲历了“雪龙”号穿越“咆哮西风带”的全过程。

严阵以待,迎接“咆哮西风带”

22日晚间,在澳大利亚弗里曼特尔港进行几天靠港补给后,“雪龙”号继续一路向南。一出发,科考队员就严阵以待,他们早已做好心理准备——“咆哮西风带”就在前方。

西风带位于南北纬40度至60度之间,从副热带高气压向副极地低气压散发出来的气流在地球自转偏向力的作用下偏转成西风。在大约南纬45度至58度的纬度带上,因受气旋活动影响,7级以上的大风天气每月至少有7天。这里风大浪高流急,行船危险系数较高,因此被称为“咆哮西风带”或“魔鬼西风带”。

此次科考队中山站站长汤永祥告诉记者,乘船漂泊于西风带,人将感受前后左右“筛筛子”一样的摇摆颠簸。他介绍,对于过西风带的晕船痛苦,早年中国极地科考队队员曾总结出一个形象的“十字诀”:“一言不发,双目无神,三餐不食,四肢无力,五脏翻腾,六神无主,七上八下,久卧不起,十分难受。”

为了尽量避开西风带的强气旋,保证航行安全,原定于24日从澳大利亚出发的“雪龙”号,提前到22日晚就起锚。

科学应对,不必“谈虎色变”

从20日船靠弗里曼特尔港开始,“雪龙”号六层气象室里的气氛就紧张起来。21日晚,科考队领队、“雪龙”号船长、气象预报员在此会商后,根据前方气旋分布情况和发展趋势,决定一路往南航行至气象条件稳定的高纬度冰区,然后再往西到达中山站。

虽然大致航线已经确定,但海上风浪瞬息万变,依据现有气象预报数据对几天后的气旋运动轨迹进行预判存在变数,因此气象员一项关键任务就是要实时接收最新数据,进行分析比对,作为航线随时调整的依据。

这几天,随船气象员、来自国家海洋环境预报中心海洋气象室的马静和陈志昆十分忙碌。每天早上6点,马静就要到气象室接收气象预报资料,进行整理、排序、对比,然后及时向船长汇报。而为了第一时间收到最新数据,陈志昆晚上干脆睡在气象室,凌晨3点接收和分析最新数据。

船长赵炎平则根据气象数据,用电脑进行航线设置和模拟推演,综合考虑风速风向、涌浪的大小方向和波长等多种元素,来制定最优航线。每天早上9点和晚上7点,气象室都会举行领队、船长、气象员的会商,分析和讨论航线。

从穿越西风带的气象保障条件就可以折射出中国极地科考事业的进步。马静说:“最早我们只能用传真机接收来自周边国家的气象传真图,整个南大洋就一张A4纸大小,非常粗略,只能判断个大概。”

到上世纪90年代,“雪龙”号装载了卫星数据接收处理系统,可以实时接收气象云图;近几年,借助海事卫星通讯设备,气象员可接收国内外多家主流预报机构的气象资料,分辨率和准确度又有了很大提高。

“对于西风带,我们一方面决不能掉以轻心,另一方面也没必要‘谈虎色变’。依靠先进的气象预报技术和科学的分析决策,可以保证‘雪龙’号安全穿越西风带,”赵炎平说。

风浪过后,就是南极奇景

事实证明,这是“雪龙”号一次比较成功的穿越西风带。尽管如此,不少科考队员还是经历了此行最强烈的晕船体验。

从澳大利亚离港后,“雪龙”号遇到3米左右的涌浪,船身摇摆幅度并不大。但是队员们由于靠港期间,身体“放松了警惕”,躺下了一片。

26日,行至副高压中心位置,迎来“风暴眼中的宁静”。上午竟能见到蓝天,船身也基本稳定。前两天晕船的队员稍微缓过神来,“消失”好几天后,也来食堂吃饭了。

27日至28日,最终考验到来。“雪龙”号开始遭遇此行最大涌浪,涌浪最高达5米左右,房间里的东西出现“乾坤大挪移”,人在床上也如“烙饼”般翻来滚去,走路一脚超重,一脚失重。

从位于“雪龙”号七层的驾驶台透过玻璃望去,风卷巨浪,迎面撞击“钢铁巨龙”,发出巨大而沉闷的声响,海水直接漫过前甲板,巨浪飞起十多米,没过前桅杆,向驾驶台迎面打来,前窗玻璃瞬间模糊,船身上下起伏,人像是坐着跷跷板,一下看到的是天,一下看到的是海……

28日,队员们一觉醒来,“雪龙”号已行进至南纬58度,处于西风带边缘,风浪已经减小,船身基本恢复稳定。

“快来看,冰山!”28日下午2时30分左右,在南纬58度58分附近,“雪龙”号上用肉眼看到了第一座冰山,科考队员们一片兴奋。当天下午,又看见第二座、第三座冰山……

这些从南极冰盖上分裂掉落、漂流而来的冰山,就像一份见面礼,仿佛那块冰封雪裹的神奇大陆,正向经历了“咆哮西风带”考验的勇士们招手。

(全文完)

以上就是(南印度洋之深蓝沙漠与魔鬼西风带 (比宇宙更远的地方)第八集热评科普整理)全部内容,收藏起来下次访问不迷路!