春风得意马蹄疾,一日看尽长安花 陕西历史博物馆

春风得意马蹄疾,一日看尽长安花 陕西历史博物馆

陕西历史博物馆位于西安大雁塔的西北侧,筹建于1983年,1991年6月20日落成开放,是中国第一座大型现代化国家级博物馆,前身可以追溯到1909年成立的陕西“劝工陈列所”,它的建成标志着中国博物馆事业迈入了新的发展里程。这座馆舍为“中央殿堂、四隅崇楼”的唐风建筑群,主次井然有序,高低错落有致,气势雄浑庄重,融民族传统、地方特色和时代精神于一体。馆区占地 65000平方米。建筑面积55600平方米,文物库区面积8000平方米,展厅面积11000平方米,馆藏文物1717950件(组)。上起远古人类初始阶段使用的简单石器,下至1840年前社会生活中的各类器物,时间跨度长达一百多万年。文物不仅数量多、种类全,而且品位高、价值广,其中的商周青铜器精美绝伦,历代陶俑千姿百态,汉唐金银器独步全国,唐墓壁 画举世无双。可谓琳琅满目、精品荟萃。

作为一名初到陕西长安(西安),还并未长时间领略三秦大地文化的游客,让我带领您初探陕西历史博物馆,希望通过我短短的介绍能让您粗略的了解这座综合性博物馆,感受十三朝古都所蕴含的历史文化底蕴。当然,作为一名门外汉,介绍难免有各种错误,还请各位批评指教。

第一部分 赫赫宗周

周(约公元前21世纪~公元前771年)

先周(当夏商时期,公元前21世纪~公元前11世纪)

西周(公元前11世纪~公元前771年)

西周是中国早期国家的重要发展阶段,其政治制度、经济形态尤其是伦理精神对后世影响极其深远,故孔子由衷推崇并赞叹:“郁郁乎文哉,吾从周”。陕西是西周的王都与政治中心,丰富的遗迹、遗物代表了璀璨的西周文明。(在这里我要狠狠的吐槽一下B站的产品策划人员,专栏投稿上传的照片居然没有旋转功能,客服叫我把每张竖版照片都截图成横板的,真实服了!)

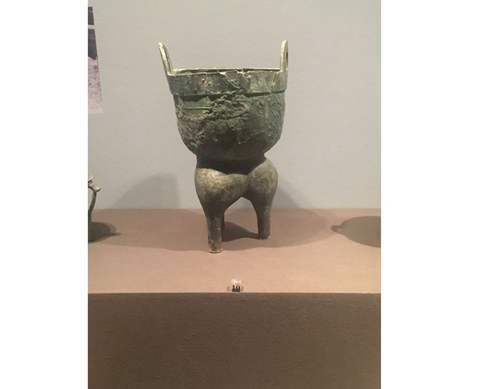

鼎是最重要青铜器物种之一,是古代中国用以烹煮肉和盛贮肉类的器具。三代(夏、商、周)及秦汉延续两千多年,鼎一直是最常见和最神秘的礼器。

鼎有三足的圆鼎和四足的方鼎两类,又可分有盖的和无盖的两种。

谁说古代没有萌物,像青铜觥这种萌物在陕西历史博物馆中还有很多很多,比如下面要出场的这两位,一牛一虎,老虎站在牛背上,正面看老虎的眼睛和青蛙十分相像,真是可爱到了极点。

牛尊,是模仿牛的形象铸造的酒器之一。虽然鸟、兽等仿生题材的青铜器在西周中期较为常见,但是这件牛尊却独具匠心,是其中的代表作品。

牛尊的整体造型在不失生物形态的情况下,巧妙地利用了牛的各个部位实现了酒器的实用功能,使其既实用又美观。

牛尊通体以云纹和夔龙纹装饰。构图疏朗,庄重大气,与商末周初青铜器上神秘怪诞的装饰风格截然不同,给人以强烈的艺术美感和容易理解的亲切感。

古代没有音乐的存储方法,不像现在的人,可以随时拿出手机来听音乐,想要获得音乐的享受必须通过现场演奏,因此古人极其重视音乐,也只有顶级贵族才有经济实力来专门豢养一些乐人来为其演奏音乐,因此编钟也成了编钟上层社会专用的乐器,是等级和权力的象征。

下图中的这组编钟共有八件,纹饰基本相同,大小依次递减,是现存西周个数最多的一组编钟。柞为铸钟主人的名字。

柞钟前四件各铸一篇铭文,后四件合铸一篇铭文,内容相同。大意是说:柞在三年四月甲寅这一天受到周王的册命和赏赐,感到非常荣幸,因此铸钟纪念。编钟演奏时敲击中间和转角两处,中间敲出的音称为隧音,转角两处称为鼓部,敲出的为鼓音,两个音相差大三度或小三度。钟的内壁铸有调音槽。古代音律为宫、觞、角、觯、羽,分别是1、2、3、5、6,没有4和7两个半音,到了战国时编钟的音阶就已七音俱全了。这组编钟的音域已达到了三个八度。

柞钟

古代的君主为什么喜欢听现场演奏的音乐?安利一下国家宝藏中的这一段。

接下来出场的这位看起来样貌平平无奇,但是每家每户都少不了它,他就是锅—— 甗(yǎn), 甗是蒸饭的器皿,类似于现在的蒸锅。甗在商代早期就已出现,一直沿用到战国后期。甗有方圆之分,由上下两部分组成,上半部为甑,用来盛放所蒸之物;下半部是鬲,用来装水,甑鬲之间放置有带孔的铜箅,早期为上下合体,后期变为上下分体铸造,可分可合更为实用。

甗(yǎn)

第二部分 赳赳老秦

秦(公元前770年~公元前207年)

秦国(公元前770年~公元前221年)

秦代(公元前221年~公元前207年)

秦人是华夏族的一支,曾活动于今甘肃天水地区。周平王东迁后,秦人以陕西为根据地迅速发展壮大。公元前221年,秦始皇统一中国,建立起历史上第一个统一的中央集权制国家,其政治、经济、军事诸制度,垂范后世。以兵马俑为代表的秦代文物,以磅礴的气势和鲜明的军事特征,显示出秦人强烈的开拓意识和进取精神。

提到秦,我相信大多数人脑海中第一个涌现的就是秦始皇统一中国以及那全世界最昂贵的手办——秦始皇兵马俑。陕西历史博物馆中有许多兵马俑,虽然没有兵马俑坑里那么辉煌壮观,但我们依旧可以通过馆中的兵马俑感受到当年秦始皇那只扫清六合,天下无敌的战争机器。

下图中是一名跪式兵马俑,我们可以感受到他那坚毅的眼神,仿佛一声令下就可以马上上场杀敌。兵马俑向我们展示了当年秦军的不可一世,以及当时部队标准化的服装、甲胄以及发式。

兵马俑

下图中的兵马俑在一间特殊的展柜中,该展柜为数字化展柜,随着语音的讲解会有灯光打在兵马俑上,展现出了兵马俑当年绚丽的颜色,可惜我有拍有颜色的图片。

兵马俑

接下出场的就是登上了国家宝藏第一季的杜虎符。“符”是中国古代常用的一种信物,一般分为两半,两半相合,就能作为办理某类事务的定约和践约的凭证。现代汉语中,“符合”一词及来源于此。我国古代兵符多制成虎形。1973年,西安南郊杜城村附近一位农民犁地时发现了一枚形似虎的秦国兵符,即我们要认识的这件“杜虎符”。

杜虎符

杜虎符为左半符,虎作行走状,昂首,尾巴蜷曲。背面有槽,颈上有一小孔。虎符上有错金铭文9行共40字,字体为小篆,内容大意是:右半符掌握在国君手中,左半符在杜地军事长官手中,凡要调动50人以上的带甲兵士,杜地的左符就要与君王的右符相合,才能行动。但遇上烽火报警的紧急情况,不必会君王的右符。铭文反映出秦以“右”为尊,秦国的军权高度集中,凡征调50人以上的兵士必须经国君认可。

虎符作为中国历史上调兵遣将的凭证起源很早,信陵君“窃符救赵”的故事说明至少在战国时期虎符已经行用。而且从记载可知战国时期各国君主为把持军权都实行了类似的制度。

青铜龙

青铜龙龙体中空,形体巨大,极具视觉冲击力和震撼力。这是战国秦的遗物,有学者认为可能是史书上记载的秦始皇统一六国后,收天下兵器“聚之咸阳,铸以为钟鐻(jù)”的大型乐器架的底座。

青铜水禽

青铜水禽是从秦始皇陵园七号陪葬坑中出土的。共出土46件,其中青铜天鹅20件、青铜鸿雁20件和青铜仙鹤6件。青铜天鹅站立在长方形的青铜踏板上,伸颈欲鸣,弯曲回首,姿态万千。而青铜仙鹤则俯首啄着一只青铜虫,生动地再现了从水中取食的瞬间形态。如此众多青铜水禽的出土,说明这个陪葬坑营造出了某种“水环境”。专家认为,这对丰富和研究秦始皇陵具有重大学术价值。

其实在墙上的展板上还还原了当时墓葬中可能会出现青铜水禽在水上漂浮的图片。

第三部分 泱泱大汉

汉(公元前202年~公元220年)

中国民族中人口最多的是哪个民族,没错,是汉族,一个强大的王朝给予了一个名族的名,从此之后,我们的民族叫做汉族。

定都长安的西汉王朝开创了中国古代社会的第一个盛世。随着丝绸之路的开通,作为丝路起点的长安城日渐成为东亚文明的中心和著名的国际大都会,中国因此第一次以一个强盛国家的姿态从长安、从陕西走向世界。汉都长安、汉家陵阙和大量汉代文物,从多方面再现了当时发达繁荣的社会经济、丰富多彩的社会生活、雄浑博大的文化艺术以及蓬勃向上的时代精神。

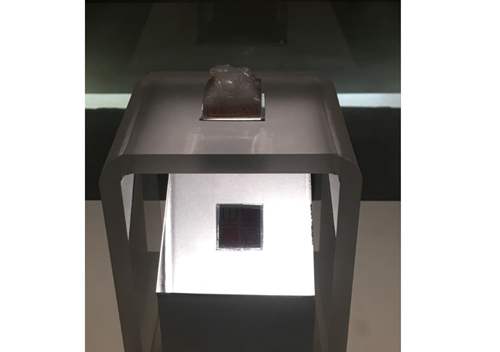

泱泱大汉出场的第一件文物便是这吕后的皇后之玺。

皇后之玺

这枚皇后之玺是国宝级文物,该枚玉玺的发现有着一段神奇的故事,有兴趣的朋友可以百度一下,相信看过之后的你回到老家的田垄地沟也会情不自禁的低下头看看能不能捡到国宝。该枚玉玺印面为正方形,上雕一只螭(chī)虎形象做纽,四面刻有云纹,印面篆书“皇后之玺”四个字,书体流畅,刀法自然娴熟,可见当时的篆刻艺术已达到了高超的水平。此玉玺质地为新疆和田的羊脂玉,温润洁白、有着凝脂般的光泽,极具观赏性。

我国最早的印章实物发现于安阳殷墟,是商代晚期物品。秦统一后,确立玺印制度,规定帝后印章称“玺”,其余均称“印”。据《汉官旧仪》记载:“皇帝六玺,皆白玉螭虎钮。”还记载:“皇后之玺,文与帝同。皇后之玺,金螭虎钮。”螭虎是一种神话动物,像龙有耳无角,用螭虎做钮表示君临天下,威服臣官的绝对权威。从这件“皇后之玺”的质地、钮式和文字来看,应该是属于西汉的物品。又因它的出土地点距汉高祖和皇后吕雉合葬墓东侧有一千米,由此推测它很可能是吕后生前所用的印章。“皇后之玺”是迄今发现唯一的汉代皇后玉玺,对研究秦汉帝后玺印制度有着十分重要的意义。

马蹄金、麟趾金、饼金

汉代黄金货币的形式有马蹄金、麟趾金、饼金和金五铢等,其中马蹄金和麟趾金出土较少。马蹄金呈椭圆或圆形,底凹、中空,形似马蹄。麟趾金是仿瑞兽麒麟之足所铸,呈圆形或不规则圆形,背面中空,口小底大,形如圆形兽蹄。这两种货币于1974年在上林苑遗址内发现,一个重约250克,也就是汉代的一斤,值万钱,一般用作帝王赏赐、馈赠、聘礼以及大额交易和域外交往,并不是流通货币。

马踏匈奴(陈列品)

马踏匈奴的原件在茂陵中的霍去病墓(茂陵是汉武帝刘彻的陵墓,霍去病因军功卓著赐与陪葬茂陵)。这件石马,表现的是和霍去病生死相依的马。霍在生前就是骑着这匹马征战厮杀,立下战功的。石马实际上是霍去病的象征。石马高1.68米,长1.9米,形态轩昂,英姿勃发,一只前蹄把一个匈奴士兵踏倒在地,手执弓箭的士兵仰面朝天,露出死难临头的神情。工匠把马踏匈奴人这一壮举雕琢在花岗岩上,形象地表现了大汉帝国的强盛而不可撼。工匠用一人一马,高度地概括了霍去病戎马征战的丰功伟绩。战马骠悍、雄壮、镇定自如,巍然挺立。与之对比的是,昔日穷凶极恶的匈奴此时仰首朝天,蜷缩在马腹之下,虽已狼狈不堪,但仍凶相毕露,面目狰狞,手持弓箭,企图垂死挣扎。作品通过简要、准确地雕琢,尤其是在马的腿、股、头和颈部凿刻了较深的阴线,使勇敢而忠实的战马跃然而出,像纪念碑一般持重圆浑。这一作品把圆雕、浮雕、线雕等传统手法结合一体,既生动、凝练,保持了岩石的自然美,又富有雕刻艺术之美。

大汉朝经济、军事力量雄厚,通过这件石雕我们可以感受到“犯我中华者,虽远必诛”的豪气与实力。

动物陶俑

陶俑到了汉代相比于秦朝最大的特点就是小了很多。不再追求现实的比例,这样可以极大的减少人民的负担。文景之治的修养生息的政策可以从这些小小的陶俑上略窥一二。

雁鱼铜灯

雁鱼铜灯也是国家一级文物。雁鱼铜灯的造型十分别致,整个灯为一只鸿雁回首衔鱼的形状。灯由雁头、雁体、灯盘和灯罩四部分组成,灯盘和灯罩能够转动开合,不仅可以挡风,还可以调节光线的明暗度和照射角度。最令人惊叹的是,灯油点亮后产生的油烟会顺着大雁颈部导入大雁的腹内,雁腹盛有清水,烟会溶于水中,从而起到了净化空气的作用,避免了对环境的污染。这种科学巧妙的设计体现出汉人的聪明才智和环保意识。

国家宝藏第二季中河北博物院推荐的长信宫灯与雁鱼铜灯在结构上有着异曲同工之妙。

第四部分 煌煌大唐

唐(公元618年~公元907年)

大唐时期是中国古代最辉煌的阶段,国都长安(今西安市)成为世界上规模最大、最繁华的都市。通过繁盛的丝路,中国与世界广泛交往,隋唐政治经济文化全面发展。这一时期的陕西文物反映出大唐盛世文化兼收并蓄、创新发展的辉煌成就和时代风采。

三彩三花马

三彩三花马被塑造的头小、臀圆、腿长,典型良马造型。所谓三花马是指马鬃经精心修剪后形成三缕堞垛状的鬃毛。用“三花”来装饰马,是唐代宫廷和贵族间流行的时尚,也是良马和等级的体现。唐太宗陵前的“昭陵六骏”,马鬃都被修饰成三花的样子。唐代绘画和雕塑中,三花马也屡见不鲜。马鬃剪花的习惯可能是受突厥的影响,突厥马是唐朝马的主要来源。突厥和唐王朝关系密切,他们通过贸易、进贡或馈赠等方式,把优良品种的马连带马鬃剪花的习俗都传入了唐朝。

唐三彩侍女

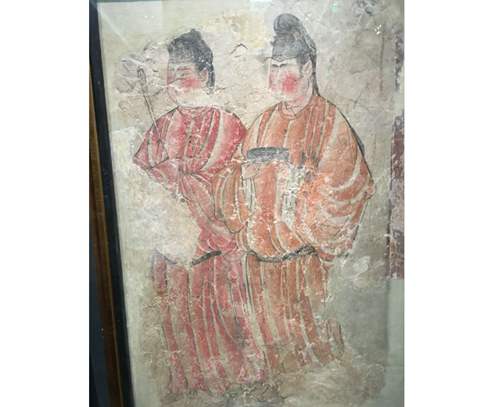

壁画

我们今天流行小鲜肉、伪娘等,美少年将自己打扮的和女生一样,而在大唐,女性以将自己打扮成男性为乐,看来时代不同,人们的审美亦不同,难怪大唐时期的人们都狂的要命,浪漫的要死。

镶金兽首玛瑙杯

这件玛瑙杯是用一块罕见的五彩缠丝玛瑙雕刻而成,造型写实、生动,杯体是模仿兽角的形状,杯子的前部雕刻为牛形兽首,双眼圆睁,炯炯有神,刻画的神形皆肖。兽嘴处镶金,起到画龙点睛的作用,其实这是酒杯的塞子,取下塞子,酒可以从这儿流出。头上的一对羚羊角呈螺旋状弯曲着与杯身连接,在杯口沿下又恰到好处地装饰有两条圆凸弦,线条流畅自然。这件酒杯材料罕见珍贵,是极其稀有的缠丝玛瑙,材质纹理细腻,层次分明。工匠又巧妙利用材料的自然纹理与形状进行雕刻,“依色取巧,随形变化”。 细微处刻画的惟妙惟肖,栩栩如生,是至今所见唐代唯一的一件俏色玉雕,其选材、设计和工艺都及其完美,是唐代玉器作工最精湛的一件,在我国是绝无仅有的。

这件玛瑙杯的产地目前学术界仍有争议,但其造型是西方一种叫“来通”的酒具却成为专家学者的共识。“来通”是希腊语的译音,有流出的意思,大多做成兽角形。一般在酒杯的底部有孔,液体可以从孔中流出,功能如同漏斗,用来注神酒,当时人们相信用它来注酒可以防止中毒,举起“来通”将酒一饮而尽是向神致敬的表示,因此也常用于礼仪和祭祀活动。

这种造型的酒具在中亚、西亚,特别是萨珊波斯(今伊朗)十分常见,在中亚等地的壁画中也有出现。在我国,从唐代以前的图像资料来看,这种酒具常出现在胡人的宴饮场面中,唐朝贵族以追求新奇为时尚,而这件器物的出土也是唐朝贵族崇尚胡风,模仿新奇的宴饮方式的见证。

舞马衔杯纹银壶

陕西历史博物馆馆内有十八件组国宝级文物,而在这十八件组中唯有两件是从不出境展出的,您现在所看到的就是其中的一件——鎏金舞马衔杯纹银壶。

为什么说它这么珍贵?首先从外形上看,壶身呈扁圆形,是模仿我国北方游牧民族契丹族使用的皮囊壶制作而成。唐朝初期政权统一,很多少数民族移居中原,其中包括很多契丹族人。而这件文物恰是少数民族文化与中原文化交流和融合的产物。其次,此壶的制作工艺非常独特。壶盖帽为捶揲成型的覆式莲瓣,顶中心铆有一个银环,环内套接了一条长14厘米的银链与提梁相连,壶肩部焊接着一端有三朵花瓣的像弓剑形状的提梁。壶身是先将一整块银板捶打出壶的大致形状,再以模压的方法在壶腹两面模出两匹相互对应奋首鼓尾、衔杯匐拜的舞马形象,然后再将两端黏压焊接,反复打磨致平,几乎看不出焊接的痕迹。

而更为珍贵的还要数壶身上的两匹祝寿马,这里面还蕴含着悠久厚重的历史文化,唐玄宗在位后期越发的骄奢淫逸,纵情于声色犬马之中,天宝年间,每逢“千秋节”皇帝的生日都会在兴庆宫期的勤政楼前,举行盛大的宴会,接受文武百官、外国使臣和少数民族首领的朝贺,并以舞马助兴。这时上百匹舞马披金戴银,伴随着《倾杯乐》曲的节拍,跃然起舞,奋首鼓尾,舞姿翩翩。高潮时,舞马跃上三层高的床板旋转如飞。而此时领头的舞马便会衔起地上盛满酒的酒杯到玄宗面前祝寿。唐代许多文人曾写下很多关于舞马的诗句如“屈膝衔杯赴节,倾心献寿无疆,更有衔杯终宴曲,垂头掉尾醉如泥”都是形容舞马衔杯祝寿这一独特的宫廷娱乐活动。而这盛大的宫廷祝寿活动在天宝十四载,发生了历史性的转折。安史之乱爆发后,唐玄宗弃城而逃,这批舞马散落到安禄山的一名大将田成嗣手中。有一天,军中宴乐,舞马听见乐曲声应节拍跃然起舞,士兵见状误以为是妖孽,田成嗣命士兵将舞马鞭打而死。

此后,盛行一时的舞马衔杯宫廷祝寿舞的形式在历史的变革中永远的销声匿迹了,但这件银壶却成为大唐王朝的兴衰最好的见证。

葡萄花鸟纹银香囊

1970年西安何家村唐代窖藏出土了一件葡萄花鸟纹银香囊,香囊外壁用银制,呈圆球形,通体镂空,以中部水平线为界平均分割形成两个半球形,上下球体之间,一侧以钩链相勾合,一侧以活轴相套合,下部球体内又设两层银质的双轴相连的同心圆机环,外层机环与球壁相连,内层机环分别与外层机环和金盂相连,内层机环内安放半圆形金香盂,外壁、机环、金盂之间,用银质铆钉铆接,可以自由转动。这样无论外壁球体怎样转动,由于机环和金盂重力的作用,香盂始终保持重心向下,里面的香料不致撒落于外。尽管已经经历了一千多年,其仍然玲珑剔透,转动起来灵活自如,平衡不倒,其设计之科学与巧妙,令现代人叹绝。

《旧唐书》卷五一讲:安禄山反叛,玄宗等逃离长安,途径马嵬坡时,赐死杨贵妃,并葬于此地。玄宗后来自蜀地重返京都,念及旧情,密令改葬。当挖开旧冢时,发现当初埋葬时用于裹尸的紫色褥子以及尸体都已经腐烂,唯有香囊还好好的。这就说明杨贵妃身上佩戴的香囊,是用金属制作的。

唐代,香囊还可用于佛事。人们认为将佛经盛放在香囊之中,随身携带,能起到消灾辟邪的作用。

陕西历史博物馆中的顶级文物太多太多,在这里也不能一一向各位列举,强烈推荐各位来西安的朋友一定要来陕西历史博物馆逛逛,何家村窖藏大唐遗宝展一定不要错过。陕西历史博物馆普通展不需要花费门票钱,但需要领取门票,大唐遗宝门票三十还是非常值得推荐的。唐代壁画门票三百,资金充裕的朋友也不要错过。

以上就是(春风得意马蹄疾,一日看尽长安花 陕西历史博物馆)全部内容,收藏起来下次访问不迷路!