(情人) 杜拉斯的小说人生

(情人) 杜拉斯的小说人生

这是作品开头的一段话。

《情人》这部小说,是我在梁文道先生的节目《一千零一夜》中初次了解到的,或许有节目本身的原因,令我对这本小说产生了奇妙的感情。节目中那柔缓的轻音乐以及朦胧的北京夜景令我忍不住泡上一壶热茶,披上外套,静静的听梁文道先生倚在天桥的栏杆上评书。至如今,年龄慢慢增长,对原著的理解也有所改变,些许对《情人》有了自己一些浅陋的理解,于此便将她缓缓道来,愿这部缠绵而又有着隐痛的作品被更多的人欣赏、论道。

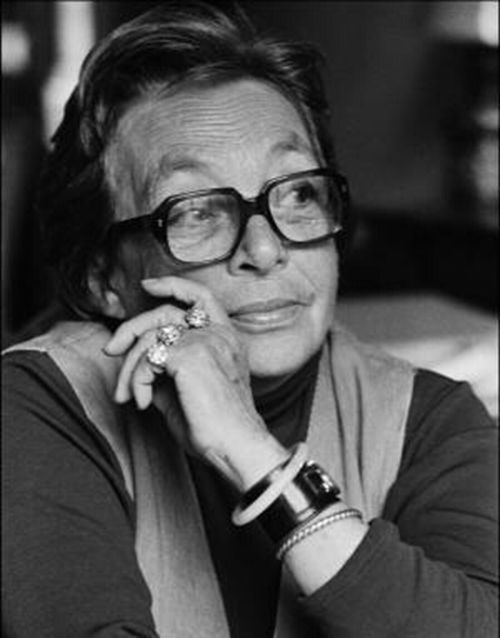

Ⅰ. 作者:玛格丽特·杜拉斯

如果想要理解《情人》中那种作者留下的刻骨铭心的笔触,我相信最好的方式莫过于了解她的生平,这也是《情人》最吸引我,令我下决心去理解这本书的一个原因。杜拉斯是一位将人生活成了小说的作者,而令杜拉斯沉迷的,一生难忘的,正是人生当中的那段青涩而疯狂的时期,这一时期是小说的重点,是灵魂,是一切的发展和起因,是记忆和人格的中心,于是杜拉斯必须要写下来,记录下这人生的灵魂,而这纯净的灵魂,正是小说——《情人》。

1914年,玛格丽特·杜拉斯生于印度**嘉定市(即后来越南的西贡/胡志明市)。她父亲是数学教师,母亲波雷诺(柬埔寨)是当地小学的教师。她有两个哥哥。

1921年她父亲去世。1924年她住在金边、永隆、沙沥。1930年左右,杜拉斯16岁那年遇见了一个中国男人李云泰,帮助她家渡过难关,也成为她的第一个也是终身难忘的情人。这段情感往事埋藏了50年后才向世人吐露。

——摘自百度百科“玛格丽特·杜拉斯”词条

玛格丽特·杜拉斯

杜拉斯人生这段时期,便是小说《情人》所描写的时期,小说中,作者以第一人称自述,语言冷静,看似平静无波,实则令我感到一种回忆的沧桑感,沉重感在我的双肩缓缓流淌,仿佛杜拉斯化作一位坐在壁炉旁的躺椅上,给正在为壁炉添加柴火的孙子讲述年轻爱情故事的老奶奶,只是这位老奶奶如此的优雅,即使经历了时光的风霜,脸上也依然存在着成熟的美。而我——那个正在添柴火的孙子,仿佛在杜拉斯的语言中看到了一张张泛黄的照片。

她在我眼中就是如此一个人,不论她有多老,她的语言和文字中映射出来的都是一种年轻而又深谙世事的人影。

Ⅱ.《情人》中的人物

情人中的主人公是个十五六岁的小女孩(也就是玛格丽特·杜拉斯的化身)以及一位年轻的华人富商,故事发生在印度**,其讲述的是两人即使知道不可能长久的在一起却仍旧疯狂的爱上彼此,最后被迫分离的故事。事实上令我惊讶的是,杜拉斯能把儿时为家庭而奉献自身的故事写成一段令人感触颇深的爱情故事。

那时的杜拉斯,虽然年轻,但是却因为家庭环境的缘故显得如此成熟,而那位中国富商,虽然是个成年人,但是在小说开篇时便写到他的不成熟,在勾搭“我”时手微微颤抖。一个娇小的身体存在一个成熟而孤独的灵魂,而另一个成熟的体格内却藏着一个痴情的灵魂。两个人的爱情看似美妙,但是当爱情中的两人都知晓结局时,那爱情中的一切语言和行为都充斥着和命运相搏的痛苦。

杜拉斯之所以进行情人这部小说的创作,不仅在于她那段时期自传性写作的风格,更重要的是杜拉斯认为《情人》所描绘的时期,正是她一生中最重要的时期,是她整部人生小说中最核心的内容,可这个时期缺乏纪念它,记录它的媒介,于是杜拉斯决定用她独特的写作风格记录这段往事,而她简练的法语风格也成就了《情人》。

最终这对情人还是被残忍的命运分离了,“我” 回到了法国,而那个男人也继承家业有了妻子。这是小说的结尾,也是我印象最深的情节:

“战后多少个岁月过去了,从前的那个白人姑娘几经结婚、生育、结婚、写书。一天,那位昔日的中国情人带着子来到巴黎。他给她挂了个电话。是我。一听到这声音,她便立刻认出他来。他说:我只想听听你的声音。她说:是我,你好。他有点胆怯,他和从前一样感到害怕。他的声音突然颤动起来,而这一颤动,使她突然发现他那中国的口音。他说他知道她已经写过好多书,他是从她妈妈那里听来的,他曾经在西贡看见过她的妈妈。然后他对她说出心里话,他说他和从前一样,仍然爱着她,说他永远无法扯断对她的爱,他将至死爱着她——”

真是个痴情的男人。

玛格丽特·杜拉斯

以上就是((情人) 杜拉斯的小说人生)全部内容,收藏起来下次访问不迷路!