黄衣之王 罗伯特·威廉·钱伯斯

黄衣之王 罗伯特·威廉·钱伯斯

作者:丑客

未经作者允许,禁止无断转载

Robert W. Chambers一:前言

我们知道“克苏鲁神话”当中花样繁多的诸神,来自于洛夫克拉夫特及其身边众位相识的作家们的合力创作。而在这其中有一个有些特殊的例子,“黄衣之王”这个形象的诞生有些特殊,它的原创作者另有其人,洛夫克拉夫特虽然将其引入了自己的“神话”中,却没有机会和原作者联系。洛夫克拉夫特将钱伯斯列入了自己关于恐怖文学研究的大师名单中,他在《文学中的超自然恐怖》对钱伯斯的怪奇创作大为赞叹,同时又深深的惋惜于钱伯斯之后的创作转型。

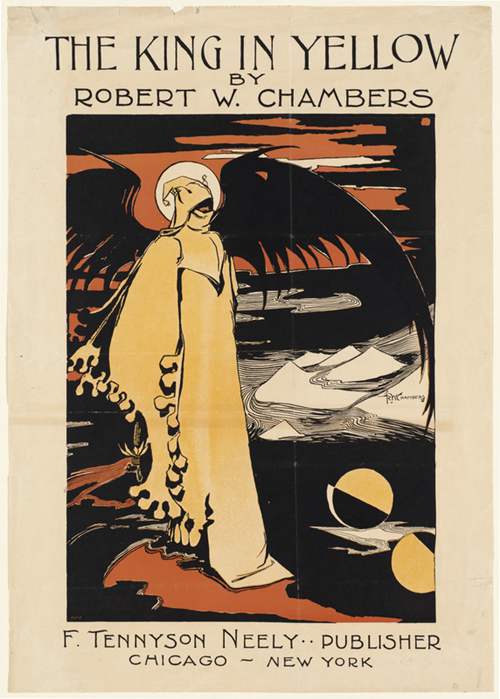

“黄衣之王”这一怪奇形象的创造,对于钱伯斯本人来说犹如昙花一现,但他一生的创作中最被后世所记住的也恰恰是这个。《黄衣之王》(The King in Yellow)其实是罗伯特·钱伯斯1895年出版的一部短篇恐怖小说集,共包含10部小说。其中头四部短篇里提到了一部名为《黄衣之王》的剧本,据说读到它的人都会发疯。这个剧本又与一个叫做“黄衣之王”的超自然存在有关,洛夫克拉夫特在1927年读到了《黄衣之王》,并将其中的一些元素,如哈利湖(Lake of Hali)和黄之印(Yellow Sign),加入到他的作品《暗夜呢喃》中。“黄衣之王”本身则以哈斯塔的形象出现在了“克苏鲁神话”中。

所以严格意义上来说“黄衣之王”是一个包含了多层次含义的怪奇形象,同时伴随着它被纳入“克苏鲁神话”后,它也就跟随着“克苏鲁神话”的脚步一起发展。(比如克苏鲁神话的元素论划分中,赋予了它风元素等等)

由于文学本身的一些抽象性,文字表达含义的限制性。很多内容背后都有值得深挖之处,钱伯斯的创作虽然稀少,但是仅凭这一部创作的价值,就足以让他跻身现代怪奇大师的台阶之上。

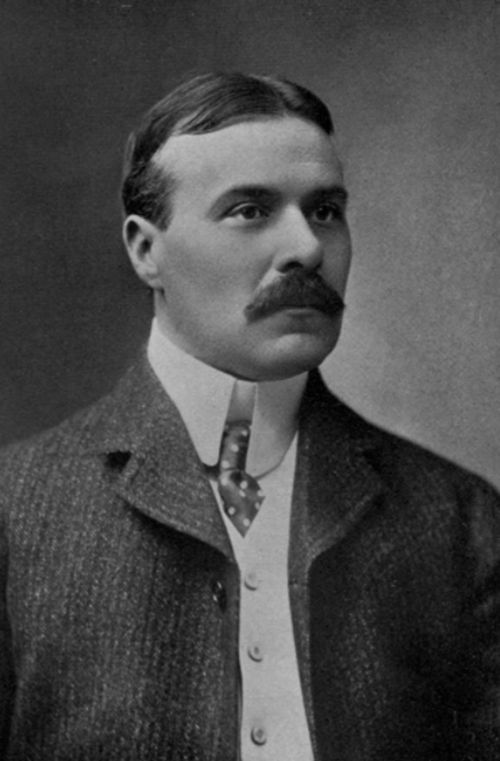

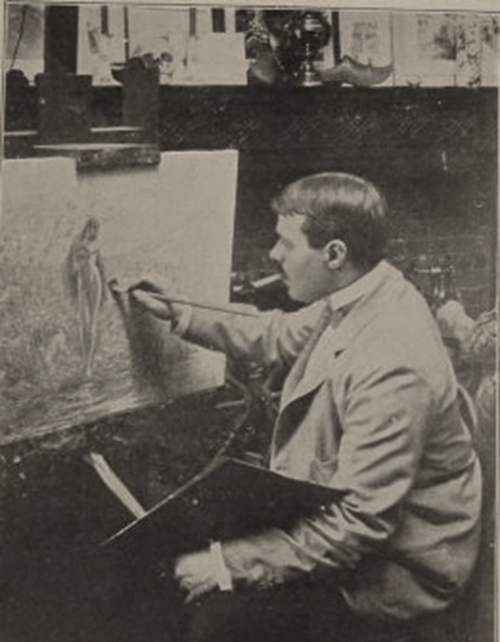

钱伯斯为自己的《黄衣之王》手绘封面二:罗伯特·钱伯斯生平

罗伯特·威廉·钱伯斯(1865年5月26日至1933年12月16日)出生于纽约市的布鲁克林区。他的父亲是威廉·P·钱伯斯(1827–1911),是当地的一名为公司和银行工作的律师。他的母亲是卡罗琳·史密斯·布顿(1842-1913),钱伯斯的父亲在他的母亲卡罗琳12岁的时侯,就相互认识了。当时威廉正和卡罗琳的父亲约瑟夫·布顿(Joseph·Boughton)一起实习,后者是一位著名的公司律师。最终,两人合伙成立了钱伯斯和布顿律师事务所,该事务所即使在约瑟夫于1861年去世后,仍然在继续开展业务,并且发展的很繁荣(也就是说钱伯斯的父亲娶了自己合伙人的女儿)。

钱伯斯的曾祖父威廉·钱伯斯(出生不详)是英国皇家海军的一名中尉,他与阿米莉亚·桑德斯(Amelia Saunders,1765-1822)结婚——阿米莉亚·桑德斯是罗得岛州议会成员,罗德岛西风镇创始人托比亚斯·桑德斯的曾孙女。这对夫妇从罗德岛州的西风镇搬到了马萨诸塞州的格林菲尔德,然后又曾先后迁居至爱尔兰的戈尔韦和美国纽约。他们的儿子威廉·钱伯斯(子随父名,1798-1874)在那里出生。小威廉18岁从纽约的联合学院(Union College)毕业,然后去了波士顿的一所大学报考了医学专业。

毕业后,他与妻子伊莱扎·P·艾伦(Eliza P.Allen,1793-1880)结婚——伊莱扎·艾伦是美国历史上著名的宗教领袖人物,罗德岛普罗维登斯最早的殖民者罗杰·威廉姆斯(Roger Williams)的直系后裔。由此可见,罗伯特·钱伯斯的族谱相当有历史渊源,几个直系祖先都能追溯到美洲大陆历史上早期的殖民领军人物。

钱伯斯首先在纽约大学坦登工程学院(New York University Tandon School of Engineering)接受教育。他有绘画的爱好,在他20岁左右的时候,他进入纽约艺术学生联盟(Art Students League of New York)学习。著名插画艺术家查尔斯·达纳·吉布森(Charles Dana Gibson)是他的同学,二人成为好友,并且在日后还互有影响。钱伯斯于1886年至1893年前往巴黎的法国美术学院(法:École des Beaux-Arts 英:School of Fine Arts)和朱利安学院(Académie Julian)学习美术,在那里他的艺术获得了一定的成绩,早在1889年他就在巴黎进行了个人艺术作品沙龙展。

1893年回到纽约后,他为《生活》(Life)、《真理》(Truth)和《时尚》(Vogue)等几家杂志担任插画编辑,并且把自己的插画卖给了这几家杂志。钱伯斯的插画风格受到他的朋友吉布森的影响,后者最著名的作品是《吉布森女孩》,这个插画作品的影响力非常大,甚至成为了美国社会20世纪早期的美丽独立女性标志性形象。钱伯斯的插画风格也受到这个的影响,他的插画中的女性形象也被当时的人们戏称为:“钱伯斯女孩”,用来指风格上二人的相近之处。

然而就在那一年,不知道由于什么原因,钱伯斯突然决定要当一名作家。他把自己的时间都花在了写作上,创作了他的第一部小说《在居住地》(In the Quarter,该作品动笔于1887年,慕尼黑),这部作品是一部反映了巴黎学生生活的言情小说,小说完成后于第二年成功出版。

钱伯斯的亲笔签名

钱伯斯出版他的处女作的差不多时间,安布罗斯·比尔斯【注1】的两本小说集也相继出版,并且反响巨大。比尔斯的作品影响到了钱伯斯的创作,钱伯斯把注意力转向了超自然、恐怖怪奇这类题材的创作上。于是1895年钱伯斯出版了他最著名的,也许也是他后世最广为流传的作品:短篇小说集《黄衣之王》(The King in Yellow)。这部作品中包括几个著名的怪奇短篇小说,这些短篇小说的共同主题是关于一个虚构的戏剧剧本,该剧本有着使人发疯的神奇力量,以及涉及到一些神秘恐怖的超自然存在。

【注1】:(Ambrose Gwinnett Bierce 出生于1842年6月24日,于1913年神秘失踪。职业记者,现实主义小说先驱作家。著名作品:《魔鬼词典》、《鹰溪桥上》、《闹鬼的山谷》)

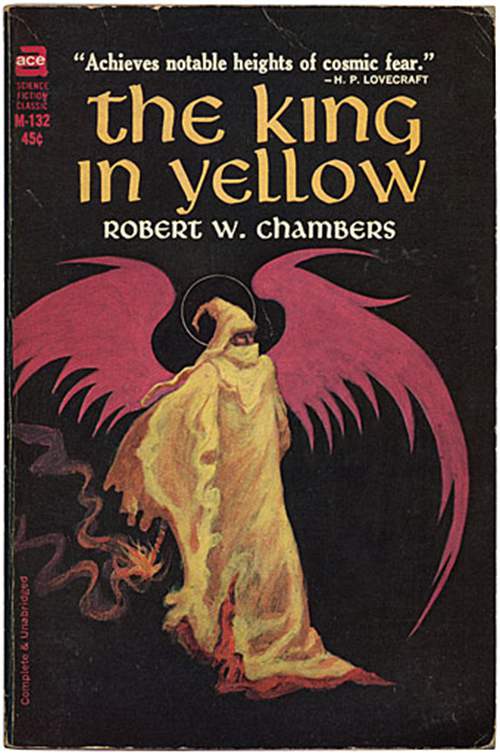

美国编辑、书目学家,科幻、侦探小说和幻想文学的学者埃弗雷特·富兰克林·布莱勒(Everett Franklin Bleiler)把《黄衣之王》称为:“为美国超自然题材文学中最重要的作品之一。”后来H·P·洛夫克拉夫特和他的文学圈内很多作者也对钱伯斯的这部作品赞赏有加(洛夫克拉夫特差不多在1927年左右接触到了钱伯斯的作品)。

《黄衣之王》的成功使得钱伯斯彻底放弃了绘画,从此只专注于写作。然而,他的《黄衣之王》的成功,却是不可复刻的。虽然在那之后,钱伯斯也有继续创作过一些这方面题材的小说,然而大多反响平平。比如他在1896年出版的短篇小说集《月亮的创造者》(The Maker of Moons)、1897年出版的《选择的奥秘》(The Mystery of Choice )还有1907年出版的《天堂之树》(The Tree of Heaven)。这几部作品都保持了他的《黄衣之王》中那种怪异的新艺术风格,同时也包含了一些科幻元素,另外钱伯斯也在其中尝试了一些别的写作风格,比如幽默诙谐。但从后来的反响来看,这些尝试并不能够算成功。后来,洛夫克拉夫特倒是对钱伯斯在1895年至1904年期间创作的怪奇作品赞赏有加,这在洛夫克拉夫特给他朋友的信件中提到过。

另外,《黄衣之王》虽然很畅销并且一再再版,但是主流文学批评家对此却不屑一顾,这让钱伯斯对此很受打击,于是他开始尝试转而创作其他的题材。

1898年7月12日,钱伯斯与16岁的艾尔莎·沃恩·莫勒(Elsa Vaughn Moller 1872-1939)结婚。他们有一个儿子:罗伯特·爱德华·斯图亚特·钱伯斯(Robert Edward Stuart Chambers 1899-1955,他有时用罗伯特·赫斯特·钱伯斯这个名字)。

钱伯斯受到他的好友查尔斯·吉布森的影响,开始转而创作历史题材作品。他的历史题材小说的代表作品是一部三部曲小说,整个三部曲故事的背景发生在普法战争时期。三部作品分别是:《红色共和国》(The Red Republic 1895年,以巴黎公社为中心)、洛林(Lorraine 1898年)和《帝国的灰烬》(Ashes of Empire 1898年)。钱伯斯还写了一部以美国革命爆发为背景的历史小说:《开襟羊毛衫》(Cardigan 1901)。

这些历史题材小说获得了很大的成功,销量非常好,有些作品甚至被翻译到了欧洲,在欧洲出版。于是从此之后,钱伯斯就以历史浪漫和社会言情题材作为自己的主要创作方向。有人认为,那段时候是钱伯斯整个文学生涯中最成功的一段时期。他的作品不仅销量好,有部分作品甚至成为了当时的畅销书,他也同时在杂志上连载他的多部作品。

钱伯斯通过他的历史浪漫题材小说,表达了很多他个人对历史事件的见解,比如在他的小说《他们吊死的人》(The Man They Hanged )中,他就为著名的“基德船长”伸冤,他认为基德不是海盗,而是被英国政府当成了替罪羊。(威廉·基德俗称:“船长基德”,苏格兰船长,因海盗罪被处决,但其至死仍坚决否认。 死后成为传说人物,关于其宝藏的传说经久不衰)

第一次世界大战期间,他开始写作战争冒险小说与战争报导,其中有些作品的风格开始明显的回归钱伯斯早期的怪奇风格,甚至之后他也重新捡起了怪奇题材进行创作。但洛夫克拉夫特后来评价钱伯斯后期写作的怪奇作品大不如前,这也许是多年畅销书的经历导致的。

1924年之后,他专注写作历史小说。几年来,钱伯斯把纽约州布罗尔达宾市作为他的避暑别墅。他也撰写了一些关于纽约州布罗尔达宾市与约翰斯顿市的殖民地的故事。

1933年12月16日,在做完肠道手术三天后,罗伯特·钱伯斯病逝于纽约市。他死后被埋葬在布罗尔达宾市的墓地。

三:罗伯特·钱伯斯的怪奇文学

直到1933年钱伯斯去世,他一共写了大约70部小说,除了小说之外,他还涉略其他类型的文学创作,比如:戏剧、诗歌和一些儿童读物。可以说他是一个非常高产的作家了,并且成绩斐然。然而他创作的大部分历史浪漫和都市言情题材小说虽然畅销一时,但是却很快被人们所遗忘了。到最后真正被广为流传的,恰恰是他的怪奇作品。

钱伯斯的怪奇和幻想故事传承至今,被反复再版,也多次被其他奇幻文学选集作品收录。同时从20世纪70年代开始,钱伯斯的怪奇作品得到人们广泛的翻译和传播:他的《黄衣之王》被翻译成了意大利语(1975年)、荷兰语(1976年)、德语(1982)和西班牙语(2000年)……中国国内亦有多个中译本出版。

洛夫克拉夫特曾在给克拉克·史密斯的信中这样评价钱伯斯:

就如同鲁伯特.休斯一般,钱伯斯也是一位陨落的巨人——兼有合适的天资与才学,却鲜有正确运用之时。

尽管钱伯斯后来完全的抛弃了怪奇超自然题材的创作,但由于洛夫克拉夫特将钱伯斯的早期怪奇作品纳入了他的《文学中的超自然恐怖》这一研究论文中,并且广泛传阅给了其他人。这使得钱伯斯早年的的怪奇文学得以被保存至今,而不至于被时间埋没。洛夫克拉夫特在他的研究论文中详细的介绍了钱伯斯的怪奇作品:

十分逼真,但也不乏一八九零年代特有的夸张的便是罗伯特·W·钱伯斯的早期恐怖作品,不过作者本人如今却因在另一毫不相干的题材中的杰出演绎而闻名于世。《黄衣之王》,一系列间接相连的短篇故事有着同一个背景——一本细读后会招来惶恐、疯狂与恐怖惨剧的诡异禁书。虽然其中收录的作品质量参差不齐,况且由于刻意营造因杜·穆里埃的《软毡帽》而流行的法式学院派气息而显得着实繁琐,这些作品仍然达到了宏广之恐惧的高度。最为印象深刻的当属《黄色印记》,其中出现了一位缄默可怖、面庞如同臃肿的蛆虫一般的守墓人。一个与这怪物有过争执的男孩在回忆道某些细节时依然面带嫌恶、惶恐不安:“当我推他的时候,他抓住了我的手腕。先生,当我扭过他那粘乎乎、软绵绵的拳头时,他的一根手指断在了我手里。” 一位画家在看见他之后,当晚便做了有关一辆午夜驶过的灵车的怪梦,之后更是被守墓人的声音所惊扰:那声音模糊不清,好似从炼油缸中飘出的浓厚而又油腻的烟雾,又或是腐烂的恶臭一般充斥着他的脑海;而着模糊不清的低语仅仅是“你找到黄色印记了吗?”

一支刻有奇怪象形文字黑玛瑙护身符被这位画家的友人在街上发现并被赠予了他;而在无意间发现并阅读了这部邪恶的禁书之后,两人终于得知——除过其他各种心智健全之人不应得知的秘密以外——这支护身符的确就是那不可名状的黄色印记,经由哈斯图的渎神邪教世代相传——从贯穿于整部合集的上古之城卡尔克萨,与在全人类的潜意识中潜伏着的梦魇般的不祥记忆之中而来。很快他们便听到了那架黑色灵车的响动,而面庞如死尸般苍白臃肿的守墓人随即冲入夜幕下的房屋寻找黄色印记,一切门闩锁链在他的触碰之下均迅速生锈朽烂;当人们终于在一声非人的尖叫之后涌进屋内时,他们看到地上躺着三个躯体——两人已死,一人奄奄一息。其中一具死尸早已高度腐烂——他便是那位守墓人,而医生惊呼道:“这个人肯定已经死了好几个月了”。值得注意的是,作者笔下与那缘故记忆中的恐怖之地相关的名称与典故均来源于安布罗斯.比尔斯的作品。钱伯斯先生其他运用了怪奇恐怖元素的早期作品包括《月下老人》与《未知的探求》,不过他未能继续在这一领域发展却着实使人惋惜——凭借其天赋,成为举世闻名的恐怖大师并非难事。

——引用自trow上setarium翻译的《文学中的超自然恐怖》

钱伯斯的怪奇作品很大程度上受到了安布罗斯·比尔斯的影响,比尔斯的作品作品中经常的涉及到恐怖和死亡的题材,而这里又可以追溯到爱伦·坡——因为比尔斯的文学创作也在一定程度上受到了爱伦·坡的影响。钱伯斯在自己最有代表性的怪奇作品集《黄衣之王》中引用了多个出自比尔斯作品的名词,比如:“哈斯塔”、“卡尔克萨”、“哈利湖”等(出自安布罗斯·比尔斯1886年创作的短篇小说《一个卡尔克萨城的居民》,说这部作品是《黄衣之王》的源头之一不为过。)

事实上,到了钱伯斯晚年,他曾经创作过一些回归过去风格的怪奇小说,比如1920年时,他写作过怪奇作品《屠魂者》(The Slayer of Souls)。然而洛夫克拉夫特在读到了这部作品之后,对此的评价却是:

着实令人失望——二十五年的畅销书经历使他再也无法回到《黄衣之王》时期的心境了。

其实有类似看法的并不止洛夫克拉夫特一人,美国编辑及作家弗雷德里克·塔伯·库珀(Frederic Taber Cooper)也对钱伯斯有过类似的评价:

钱伯斯先生的很多作品都令人恼火,因为他明明可以写得更好。

钱伯斯的怪奇作品得到了广泛的研究,除了上面提到的洛夫克拉夫特之外,英国科幻作家布莱恩·斯塔布尔福德(Brian Stableford1948年7月25日)在他的《圣詹姆斯恐怖、幽灵和哥特式作家指南》(St. James Guide to Horror, Ghost and Gothic Writers)中以及ST·乔希的怪奇文学研究书籍《怪奇故事的演变》(The Evolution of the Weird Tale )中都有专门的篇章来论述钱伯斯的怪奇文学。

在钱伯斯的所有作品中,《黄衣之王》毫无疑问是最具有影响力的作品,受这部作品影响的作家众多,包括:H·P·洛夫克拉夫特、CA·史密斯、卡尔·爱德华·瓦格纳、约瑟夫·S·普尔佛、林·卡特、詹姆斯·布莱什、尼克·皮佐拉托、迈克尔·思科、安·K·施瓦德、罗伯特·M·普莱斯、加拉德·埃尔夫兰德森和查尔斯·斯特劳斯等。

四:“黄衣之王”与“克苏鲁神话”

《黄衣之王》是罗伯特·钱伯斯于1895年出版的短篇怪奇小说集,这个合集一共包括了10个短篇故事,它们分别是:名誉修复者(The Repairer of Reputations)、面具(The Mask)、大龙之庭(In the Court of the Dragon)、黄色印记(The Yellow Sign)、德伊斯之花(The Demoiselle dYs)、先知的天国(The Prophets Paradise)、四风街(The Street of the Four Winds)、第一枚炮弹街(The Street of the First Shell)、圣母大街(The Street of Our Lady of the Fields)、笆篱路姑娘(Rue Barrée)。整个合集的多篇故事以一个松散的结构串联起来,保持着一种令人毛骨悚然的基调。故事中涉及到众多人物,有艺术家也有流浪者,故事的范围横跨欧美大陆。

前四个故事关系紧密,故事中的“黄衣之王”有三个层次的含义:

其一,是一个书面形式写成的两幕戏剧的剧本:《黄衣之王》,第一幕戏剧平平无奇,但是从第二幕开始剧本中的内容变得令人毛骨悚然,看过的观众却都发疯或者被吓死。

其二,一个超自然的神秘的邪恶存在,这个存在被知道的人称为“黄衣之王”。

其三,一个被叫做“黄色印记”的神秘符号。

第一个和第四个故事是以一个想象中的20世纪20年代的美国为背景,第二个和第三个故事发生的背景则是在巴黎,这些故事的主题都涉及到一个神秘的“黄色印记”,故事里的角色都在试图寻找它。而在后面的故事里,这个怪异而恐怖的“角色”开始逐渐淡化存在感,一直到最后三个故事,风格转向了钱伯斯后期作品中常见的浪漫主义小说的风格。这几个故事都是通过背景的巴黎和在巴黎的艺术生角色互动,和前面的故事串连起来的。

钱伯斯在前面的故事里,零散的透露出了一点《黄衣之王》剧本的内容,大多数碎片都是来自第一幕的,而后面会产生可怕的超自然影响的内容仅仅只有侧面提及。而在提及的片段中,出现的角色究竟是不是主角也不知道:

卡米拉 :您,先生,请摘下面具。

陌生人 :摘下面具?

卡西利达:是时候摘下面具了。除您之外,我们所有人都已摘下面具。

陌生人 :但我没有戴面具。

卡米拉 :(惊恐万分,转向卡西利达)没有戴面具?没有面具!

——黄衣之王:第一幕-第二场景。

翻译by:玖羽

钱伯斯从比尔斯的《一个卡尔克萨城的居民》和《牧羊人哈伊塔》两部短篇小说里借来了名词,构成了《黄衣之王》的三个主要名词:卡尔克萨、哈利胡和哈斯塔。在《面具》一篇中(上面引用的片段),“陌生人”被要求摘下面具的描写,有人认为是钱伯斯致敬了爱伦·坡的《红死魔的面具》中的描写,而考虑的爱伦·坡这部作品的影响力,这样的想法不无道理。

随着《黄衣之王》这部作品的影响力不断扩张,越来越多的作者都向其致敬和借鉴,于是它的内涵越来越丰富。H·P·洛夫克拉夫特在1927年初读到了《黄衣之王》之后,他便在自己1931年的作品《暗夜呢喃》中引用了“哈利胡”、“哈斯塔”和“黄色印记”。洛夫克拉夫特沿用了钱伯斯的创作方式,仅仅只是含糊的提及这些超自然的地点、实体和事件。而除此之外,洛夫克拉夫特也把“黄衣之王”的三重含义完全的融入进了自己的“神话”体系中。在洛夫克拉夫特笔下,《黄衣之王》的戏剧剧本成为了足以和《死灵之书》并驾齐驱的神秘著作。他特别在自己虚构的“《死灵之书》的历史”一文中把这两部作品联系了起来,当然这属于后续的补充创作,因为洛夫克拉夫特在读到钱伯斯的五年之前就已经创造了《死灵之书》的概念。

洛夫克拉夫特完全把钱伯斯的“黄衣之王”纳入到了自己的作品所构建的世界中,除了上面提到的《暗夜呢喃》之外,他的十四行诗《犹格斯的真菌》以及《梦寻秘境卡达斯》中都有引用这个形象。

“哈斯塔”这个超自然形象,原本在洛夫克拉夫特笔下依然还是一个含糊不清的存在。洛夫克拉夫特并没有明示“哈斯塔”是什么(他和钱伯斯一样,把这个名字和人名或星系名混用,仅仅当作一种超自然的“存在”来描绘)。但是随着后续作者对“洛氏神话”的进一步创作,“哈斯塔”的形象开始发生了变化。比如奥古斯特·德雷斯在他颇具争议的《洛夫克拉夫特的宇宙》(Lovecrafts universe)一书中,把“哈斯塔”归为了“旧日支配者”,身披黄袍的国王是其具体形象(化身)。德雷斯赋予“哈斯塔”的形象和具体设定成为了模板,并且随着“克苏鲁神话”不断的传播,于是后世的众多衍生创作从此而来。

除了洛夫克拉夫特之外,尚有很多其他作者向这部作品致敬。雷蒙德·钱德勒在1983年创作过的一部侦探小说里,就提及了钱伯斯的《黄衣之王》。同时随着“克苏鲁神话”的不断扩展,与其绑定在一起的“黄衣之王”也被不断的获得后续创造和引用。斯蒂芬·金在他1984年的小说《稀释剂》(Thinner)中就提到了“黄衣之王”,另外他的系列作品《黑暗塔》中的“血王”形象,在一定程度上也借鉴了“黄衣之王”的描述。

美国科幻、幻想作家玛丽恩·齐默·布拉德利(Marion·Zimmer·Bradley 1930—1999,代表作《阿瓦隆的迷雾》)为她的达尔科夫系列小说中,引用了一系列出自“黄衣之王”的形象。布拉德利在1980年的一次采访中提到了钱伯斯对其的影响力。

除了文学领域之外,“黄衣之王”也随着“克苏鲁神话”的步伐进入了游戏领域。混沌元素社出版的《克苏鲁的呼唤》桌面角色扮演游戏中,“黄衣之王”是其扩展规则和设定中的一个重要内容。并且混沌元素还进一步的细化和创造出了诸多新的设定——比如写了一段“黄衣之王”取下面具后的原创情节。

大型多人在线角色扮演游戏《秘密世界》中,有一段任务引用了“黄衣之王”的元素。

游戏设计师罗宾·D·劳尔斯(Robin D.Laws)在佩尔格兰出版有限公司(Pelgrane Press Ltd)出版的角色扮演游戏《克苏鲁之路》(Trail of Cthulhu)中,他基于钱伯斯的作品续写了一系列故事,被取名为《黄印新编》(New Tales of the Yellow Sign)。随后,他编写了《黄衣之王》的角色扮演游戏,在四个以钱伯斯的故事为基础的背景下。包括了美丽时代的巴黎,虚构的欧洲战场,卡斯塔尼政权倒台后的美国,以及一个明显受卡尔克萨影响的当代场景。

丹·艾布内特(Dan Abnett)以战锤40K宇宙为背景的小说《玛戈斯,被遗弃者》(The Magos, Pariah)和几部连载的短篇小说里,都有一个背景不祥的人物被叫做“黄色圣杯或者黄色国王”。这个系列作品中有很多来自洛夫克拉夫特作品的元素。

阿兰·摩尔在他2015年至2017年出版的系列漫画《普罗维登斯》(Providence)中大量引用和借鉴了“黄衣之王”的内容。这个系列漫画是阿兰·摩尔编写的,以“洛夫克拉夫特”和“克苏鲁神话”为主题的多个系列漫画之一。

HBO频道2014年出品的原创电视剧《真探》第一季核心就是围绕着“黄衣之王”而展开,剧中大量引用《黄衣之王》中的语汇。

《黄衣之王》的中译本目前市面上已经有了几个版本,在之前的投稿《克苏鲁神话相关作品中译实体书信息汇总》中有做过汇总,感兴趣的可以过去查看一下。

五:后记

每一个处在历史节点中的人,都可以从两个方向追溯他——向前或者向后。洛夫克拉夫特和克苏鲁神话更是如此,向后我们可以看到大量的后来者续写或者由此启发而创造的故事。而向前我们也可以追溯那些更加丰富多彩的源头。这是这个系列文章的写作思路,而它一直在变化,已经从一开始的设想中跳脱出去了——一开始只想写“洛氏文学圈”的人。

实际上这两头都是无限延伸的,后来者源源不断,先驱者也多不胜数。所以这可能是一个永远填不完的坑……钱伯斯某种意义上,也可以算是洛夫克拉夫特的先驱者——《文学中的超自然恐怖》一文中所有榜上有名的人可能都能算(这么一算所有人要是都像这样……不敢想象,这是无底洞……)。

之后将会是洛夫克拉夫特提名过的“现代四大怪奇宗师”的剩下两位之一(前两个已经有了投稿:邓萨尼勋爵和亚瑟·梅琴),敬请期待。

感谢看到这里的各位,谢谢。

以上就是(黄衣之王 罗伯特·威廉·钱伯斯)全部内容,收藏起来下次访问不迷路!